A invisibilidade de pessoas negras em cidades de colonização germânica

Audiodescrição:

Por Júlia Brandenburg, Juliene Pereira e Letícia Rodenbusch

No centro de Santa Cruz do Sul, há calçadas largas, casas bem cuidadas e nomes alemães por toda parte: nos letreiros dos mercados, nas fachadas das escolas, e, principalmente, nas placas de rua. Poucos quilômetros adiante, nas cidades vizinhas de Venâncio Aires e Rio Pardo, o cenário se repete: uma estética organizada, limpa, que reforça com orgulho uma ideia de tradição germânica bem preservada. Mas por trás dessa imagem construída, há um incômodo que se agrava há mais de um século: onde estão os negros dessas cidades?

O motivo dessa indagação nos leva de volta ao século 19, quando o Brasil, recém-independente, buscava ocupar as “áreas vazias” do Sul com europeus, ou seja, embranquecer a população aqui já existente. No ano 1824, com o incentivo da imperatriz Leopoldina e a promessa de terras, um cavalo, duas éguas, dois bois, uma vaca, sementes e enxadas, chegaram os primeiros colonos alemães. Em carta, Leopoldina solicitou: “mande mais 3 mil homens, todos solteiros e moços”.

Além disso, a colonização germânica no Sul do país foi favorecida pelas guerras, doenças, fome e o empobrecimento decorrente da Revolução Industrial, impulsionando os alemães a deixarem a Europa rumo principalmente aos Estados Unidos e, em segundo lugar, ao Brasil.

Um fato curioso é que esse foi o início de um dos maiores movimentos migratórios para o continente americano. Em cem anos, cerca de 250 mil alemães migraram para o território brasileiro, transformando o Brasil no país com o maior número de falantes de alemão fora da Alemanha.

Em 1850, Santa Cruz do Sul foi oficialmente elevada à categoria de colônia, tornando-se símbolo desse modelo europeu de civilização no Sul. Com o tempo, a cultura alemã foi sendo enaltecida: surgiram escolas, igrejas protestantes, clubes de tiro, de bolão e de ginástica. Ao mesmo tempo, apagava-se sistematicamente a contribuição negra. As poucas referências à população afrodescendente se limitavam majoritariamente a registros policiais. Sua religião, sua música, sua culinária… tudo era visto como inferior ou perigoso. Ser negro nessas cidades era, e ainda é, um ato de resistência invisível.

A presença negra, no entanto, já era anterior. Trabalhavam como escravizados* na região, especialmente em lavouras, nos serviços domésticos e na construção das vilas coloniais. O Brasil foi o ultimo país a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. Os negros foram abandonados à própria sorte: sem terras, sem acesso à educação, sem qualquer reparação pelo seu sofrimento. Enquanto os imigrantes recebiam propriedades e incentivo para estruturar indústrias e cooperativas, os negros eram empurrados para a marginalidade ou, pior ainda, apagados da memória oficial. A promessa de liberdade feita aos que se alistaram na Revolução Farroupilha, por exemplo, jamais foi cumprida. Muitos foram traídos, vendidos ou mortos.

Embora o IBGE indique que hoje mais de 21% da população gaúcha se declara negra, sendo preta ou parda, nas cidades de colonização germânica essa presença permanece às margens, social, política e simbolicamente. A invisibilidade não é ausência, é apagamento, e a chave para romper isso está na conscientização.

“A população precisa de consciência, de saber lutar pelos seus direitos sabendo quais são eles e seus deveres”. Cáren Cidade, historiadora e professora de História, Sociologia e Direitos Humanos da Escola Estadual Alexandrino de Alencar

A população negra existe. Está nas ruas, nas escolas, nos palcos, nas salas de aula, em todos os lugares que muitas vezes não vemos. Ocupa espaços que historicamente lhe foram negados e, aos poucos, os transforma. Contam suas histórias, reconstroem memórias, desafiam o pacto da branquitude. E é ouvindo essas vozes que se entende o que nunca coube nas versões oficiais.

* A diferença entre “escravo” e “escravizado” reside no enfoque sobre a condição da pessoa. “Escravo” tende a ser visto como uma condição inerente à pessoa, como se fosse algo natural, enquanto “escravizado” enfatiza a ação de ser escravizado, destacando a imposição da condição pela violência e coerção.

Na infância, Rodrigo de Almeida, mais conhecido como Digo, vivia rodeado de sons e traços. O avô materno era artista plástico. A mãe, pedagoga, uma mulher forte que proporcionou a ele a segurança que se dá a um filho. O pai, intelectual e empresário de banda de pagode, também influenciou o Digo na sua formação como artista. Foi nesse ambiente múltiplo, onde o samba dividia espaço com a poesia e a rua se misturava à sala de aula, que nasceu o artista cujas obras Santa Cruz do Sul e outros lugares do país exibem em seus muros.

Rodrigo cresceu entre o grafite invisível da periferia e as fachadas ordenadas do centro e foi justamente esse contraste que moldou o personagem que o tornaria visível. Um nome, um rosto, uma assinatura nas paredes.

Tibano se origina de Tiba, palavra que em tupi guarani significa abundância. A última sílaba do nome vem das expressões populares para se referir a alguém: ciclano, fulano e beltrano. Na parede, no olhar de quem passa, na dúvida de quem se pergunta: quem é esse? Fulano? Não. Tibano. Não sou eu, não é você, somos todos nós, frutos da miscigenação que forma a população brasileira. O Tibano não surgiu apenas como arte, mas como urgência. A cidade precisa ver, mesmo que relute. Tibano é a representação do grito coletivo da comunidade negra: “estamos aqui!”.

“É uma forma de dominar o território. Onde tem um Tibano, teve uma história. Um desconforto. Uma resposta.” Rodrigo Almeida, artista

Antes da tinta veio a dança. Digo conheceu o mundo representando a cultura hip hop em palcos e oficinas. Independente da forma, são os braços que assumem o movimento: desenhar é continuar dançando com outra parte de si. Os muros estavam sempre ali, prontos para serem rabiscados.

A arte de Rodrigo não é só decorativa. É denúncia, é memória e disputa. Ele sabe bem o que significa crescer negro em uma cidade que se vende como branca. Foi o único aluno preto na escola particular. Ouvia piadas racistas de colegas e até de professores, sem entender, ainda menino, que seu riso era dor disfarçada. Com o tempo, o que antes parecia normal ganhou nome: apagamento.

Estudando figura humana e história da arte, Digo percebeu que o apagamento começa cedo: inicia quando a humanidade, ensinada nas escolas, começa na Grécia e não no Egito. Quando a arte é ensinada como uma tradição europeia e, ainda, quando a estética do rosto preto, do nariz largo, dos lábios carnudos, é deixada de lado ou vista como desvio.

Foi aí que o Tibano passou a carregar, além da identidade estética, uma afirmação política. Um corpo preto em uma cidade onde todas as estátuas são brancas. Um rosto familiar em meio à arquitetura que insiste em ignorá-lo. A arte virou documento, marca, provocação.

E foi nesse impulso que nasceu a sua obra de Elza Soares. Uma mulher negra, forte, símbolo de luta e sobrevivência, pintada em uma cidade que enaltece a memória europeia e marginaliza a música e a cultura afro-brasileiras. O grafite chegou até a Casa das Artes Regina Simonis, um espaço tradicional da cidade. Consolidou-se, assim, como um marco para a comunidade negra na exposição Fitas e Frestas, proposta pelo movimento cultural negro 4Black e o artista, Digo Tibano. A marca foi deixada. Agora, outras pessoas podem encontrar identificação em um ambiente voltado majoritariamente para o público branco. Apesar do feito, Digo afirma: “a escada para a comunidade negra é infinita, e quando se acha que chegou no topo, sempre tem mais degraus para subir”.

A população negra existe, resiste e se posiciona: a carne mais barata do mercado é a carne negra, mas ao mesmo tempo é a que tem mais valor

Identidades rasuradas: é assim que Mateus Skolaude denuncia o racismo estrutural

Em Santa Cruz do Sul, pouco se discute, e quase nunca se representa, a contribuição dos grupos não-alemães na construção histórica e identitária da região.

Essa foi a inquietação que motivou o historiador Mateus Skolaude a escrever Identidades Rasuradas, obra que investiga como a identidade negra se manifesta ou é silenciada em um município cuja memória coletiva foi moldada para privilegiar um único grupo. Segundo ele, a pesquisa nasceu de uma curiosidade sobre pertencimento: “Santa Cruz é uma cidade com um discurso fortemente germânico. Quis entender até que ponto a população negra conseguia estabelecer identidade nesse contexto”.

Skolaude se insere em uma geração de historiadores comprometidos em dar visibilidade a sujeitos historicamente marginalizados. Para entender a relação da cidade com sua população negra, ele utilizou três fontes principais: a produção historiográfica local, entrevistas com pessoas afrodescendentes e a análise das edições do jornal Gazeta do Sul entre 1970 e 2000.

Ao mapear documentos e estudos históricos, ele constatou que antes mesmo da chegada dos imigrantes alemães, no século 19, o território já era habitado por diversos grupos: afro-brasileiros, luso-brasileiros, indígenas e caboclos. “A colonização aqui não se fez a partir de um vazio histórico e demográfico. Existia uma estrutura antes da chegada dos alemães”, afirma. Essa constatação desestrutura a ideia, ainda muito presente no imaginário local, de que a história da cidade começou com a imigração.

A construção da identidade “germânica” de Santa Cruz, como revela Skolaude, é relativamente recente. Durante décadas, ser descendente de alemães era motivo de silêncio, especialmente por conta da campanha de nacionalização imposta por Getúlio Vargas e das consequências da Segunda Guerra Mundial. Apenas a partir dos anos 1970 esse pertencimento começou a ser valorizado publicamente e de forma estratégica. A criação da Oktoberfest, em 1984, é símbolo dessa retomada. “É nesse momento que a narrativa identitária germânica é articulada com mais força pelo poder público e pela imprensa. E, ao se estabelecer essa narrativa, outros grupos acabam sendo invisibilizados”.

Ao entrevistar pessoas negras do município , Skolaude percebeu um sentimento recorrente de não pertencimento. Muitos relataram se sentir outsiders dentro da própria cidade. “A pesquisa também é datada”, ele ressalta, “e talvez as novas gerações tenham uma relação diferente. Mas essa percepção ainda é muito forte”. O problema, segundo Skolaude, não está apenas na ausência de reconhecimento simbólico, mas também nas implicações concretas que essa invisibilidade provoca: acesso desigual a espaços, poder, representação e oportunidades.

Para ele, cabe à educação e à universidade o papel de questionar discursos únicos e promover uma compreensão mais plural das identidades. “Quando falamos apenas de um grupo, criamos estereótipos e apagamos outros. As identidades estão sempre em construção e precisam contemplar a diversidade de pessoas”.

Mais do que um livro, Identidades Rasuradas é um convite ao incômodo. Ao trazer à tona vozes e vivências esquecidas, Skolaude não apenas registra o passado, ele abre espaço para a reconstrução de um presente mais justo e inclusivo. “A importância do livro está em abrir debate. Ele é datado, claro, mas aponta possibilidades para pensar Santa Cruz de forma mais honesta com a sua complexidade”, conclui.

Negra, sulista e resistente: Sara Ester Paes é a identidade que rompe o silêncio

É sobre essa ausência forçada que Sara Ester Paes, geógrafa, mestre em educação, palestrante e ativista negra, tem falado com coragem e propriedade.

Sara nasceu e cresceu em Santa Cruz do Sul, cidade onde 82,84% da população se identifica como branca, de acordo com dados do último censo do IBGE, de 2022. Apesar disso, o mesmo levantamento revela que cerca de 17% são pessoas negras no município – um número expressivo, mas ausente do imaginário coletivo. “As pessoas negras estão no centro, nas praças, nas escolas, mas muitas vezes só são vistas quando incomodam o que é considerado o padrão. A branquitude se enxerga como centro do universo”, pontua Sara.

Sara também levanta reflexões sobre a exclusão sistêmica da população negra no mercado de trabalho e acadêmico e até mesmo nos currículos escolares. “A gente passa anos estudando história da Alemanha, da Itália, mas ninguém fala da escravidão que existiu em Santa Cruz que também foi apagado, sendo fingido que nunca aconteceu. Abdias Nascimento(1975), afirma que, se o Brasil é uma economia, é por causa da mão de obra escravizada. Como podemos desenvolver empatia se a humanidade do outro é negada desde o ensino básico?”.

A ativista aponta, ainda, que essa invisibilidade é uma política de morte: “estamos morrendo aos poucos, calados. E isso é perigoso. Quando os movimentos não comovem mais, é porque algo está muito errado”. Segundo ela, o caminho para a transformação está no reconhecimento, na educação e na ação cotidiana. “Se cada pessoa plantasse uma árvore, não haveria desmatamento. Se cada um fizesse sua parte como cidadão, haveria mudança de perspectiva. Ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende e pode desaprender também”.

Ativista desde jovem, tem atuado em movimentos estudantis, iniciativas de conscientização e, mais recentemente, como uma das embaixadoras da 4Black, coletivo de afroempreendedorismo criado em 2022 que promove arte, cultura e diálogo. O grupo ocupa Santa Cruz do Sul com palestras, música, oficinas e atrações artísticas abertas a todos os públicos. “Nosso trabalho não vem só para combater o racismo. Ele vem pra mostrar o que fazemos além da dor. A gente transforma a dor em arte, em conexão, em potência”.

Ao final da entrevista, Sara deixa um recado direto para a juventude negra: “Estudem. Questionem. Nunca baixem a cabeça. Ética, profissionalismo e educação são nossos alicerces. Acreditem no que vocês sentem. E precisa ser nomeado para ser enfrentado.”

“Eu sei que o problema não está em mim”: o relato de Emerson, um jovem negro em uma cidade de colonização germânica

Entre partidas de futebol e tardes nas praças do bairro Guajuviras, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Emerson Santos construiu sua infância cercado por laços familiares, referências culturais e uma comunidade que compartilhava de suas vivências. Mas tudo mudou quando, aos 16 anos, sua família decidiu se mudar para Venâncio Aires em busca de mais segurança e melhores condições de vida.

O deslocamento geográfico foi curto, mas o choque cultural foi profundo. “Venâncio é majoritariamente formada por pessoas de origem alemã. Esse é o maior impacto que senti”, conta Emerson. Distante de seus vínculos afetivos e culturais, ele precisou reconstruir seu senso de pertencimento em um território onde sua identidade parecia destoar da paisagem.

Curiosamente, foi nessa cidade de tradição germânica que encontrou mais amigos negros do que em Canoas. Para ele, isso não é coincidência: “talvez pela necessidade de ter uma base forte. Minha família ficou em Canoas, e aqui precisei encontrar um espaço que me fizesse sentir em casa”.

A experiência dele revela uma realidade silenciada em muitas cidades do Sul: a presença negra existe, mas é constantemente invisibilizada. E viver nesses espaços exige vigilância constante. “Sempre que chego a algum lugar, principalmente festas ou eventos, olho em volta e conto quantas pessoas negras estão ali. Me sinto mais à vontade quando não sou o único. Em ambientes predominantemente brancos, os olhares recaem sobre mim como se eu não pertencesse”.

Esse incômodo se intensifica em situações cotidianas. Andar de bicicleta ou correr pelas ruas pode, para muitos, ser um simples gesto de liberdade. Para Emerson, e outros tantos jovens negros, é um ato que carrega o peso de olhares de desconfiança. “Mesmo sem estar fazendo nada de errado, percebo pessoas me olhando torto, apertando a bolsa ou atravessando a rua. E quando alguém age assim, os outros ao redor seguem o mesmo comportamento. É como se bastasse estar ali para despertar medo”.

Mais do que episódios isolados, essas experiências configuram um tipo de racismo sutil e persistente, que não grita, mas fere. “A gente fala muito de racismo como grandes agressões, mas ele também aparece nos silêncios, nos olhares, nas distâncias. Essas pequenas agulhadas diárias me fazem sentir vulnerável. Mas não me abalam a ponto de me fazer duvidar de quem eu sou. Eu sei que o problema não está em mim”.

Manter a própria identidade em espaços onde ela é constantemente desafiada exige força e consciência. Para isso, Emerson se ancora em suas origens. “Saber de onde vim, lembrar do lugar onde cresci e da minha família é o que me sustenta. Estar ao lado de amigos que compartilham das mesmas vivências me lembra que não estou sozinho e que jamais devo esquecer quem sou”.

A história de Emerson evidencia uma verdade muitas vezes ignorada: o Sul também é negro. E nas cidades moldadas por uma narrativa única de colonização europeia, há resistências, identidades que sobrevivem às margens e vozes que merecem ser ouvidas.

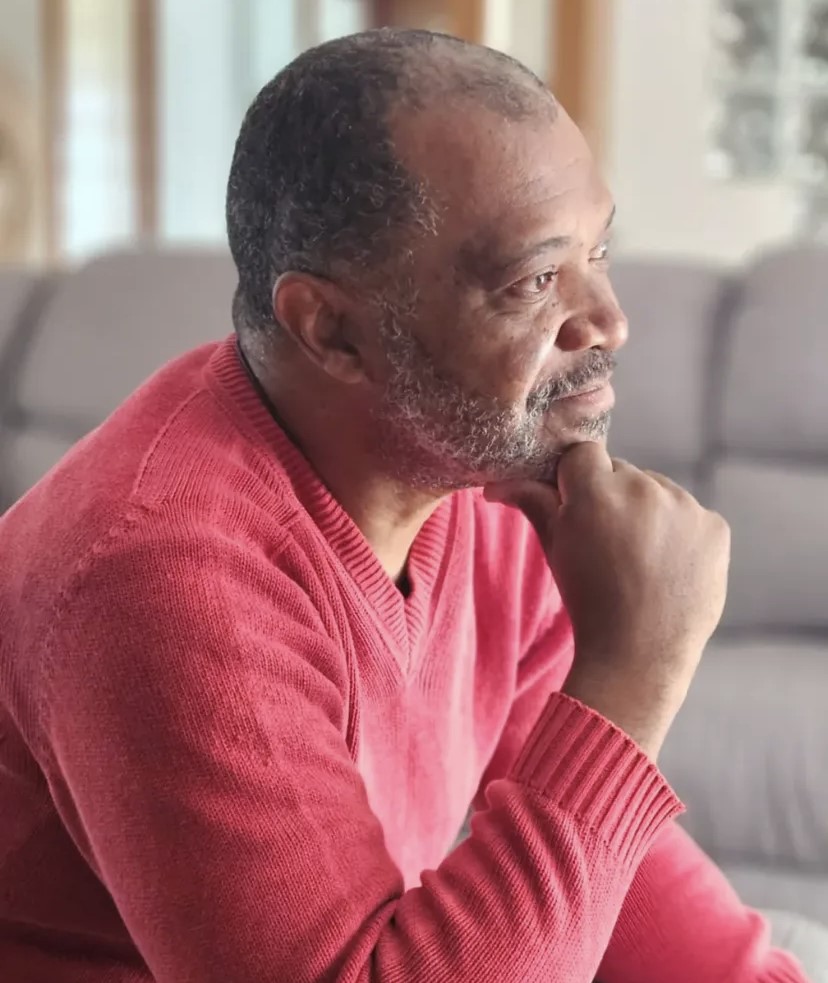

Resistir para existir: a arte de Sérgio Rosa como arma contra o racismo

“Eu já tive uma arma da polícia apontada para mim apenas por ser um homem negro. A frase acima pode parecer absurda, ainda mais proferida em pleno século 21. Na verdade, jamais deveria representar a realidade de alguém. No entanto, ela ainda faz parte do cotidiano de muitas pessoas negras no Brasil.

O relato é de quem já sentiu na pele: Sérgio Rosa, 47 anos, natural do interior de Venâncio Aires, já sofreu incontáveis episódios de racismo durante as suas mais de quatro décadas. A história dele se diferencia pela motivação de ser referência para quem passa pelo mesmo. Ele não baixa a guarda e achou uma forma de espalhar a sua essência e falar do movimento negro para outras pessoas.

Encontrou na arte uma forma para romper barreiras e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. A transformou em um espaço de voz, expressão e representatividade para a comunidade negra e, assim, criou ambientes onde as pessoas possam se reconhecer, se ver refletidas e sentir que pertencem.

Militante e artista, ele fez do destaque negro sua profissão. Ao longo de sua trajetória, percorreu diversos municípios do Sul do Brasil levando palestras, espetáculos e projetos audiovisuais que abordam as lutas, conquistas e vivências do movimento negro. Ele também é diretor do curta-metragem Okan Ijó, que está disponível no canal do YouTube Afro Cena.

Nascido e criado em Vila Arlindo, interior de um município com grande influência da colonização germânica, ele reflete sobre a invisibilidade:“ não está apenas em episódios de não se sentir à vontade em um determinado lugar, mas também quando você ouve alguma fala e, principalmente, quando entra no espaço e não vê outras pessoas pretas”.

Sérgio também comenta que, por conta da valorização da herança alemã na região, a identidade negra acaba sendo invisibilizada no Rio Grande do Sul. Ele lembra de episódios constrangedores, como quando entrou em uma loja e sentiu os olhares desconfiados das pessoas ou foi abordado por seguranças em um supermercado.

Além do trabalho artístico, Sérgio busca incentivar jovens negros a se fortalecerem, a não terem medo da própria identidade e a buscarem apoio em pessoas que entendam sua realidade. Ele também destaca que o ambiente escolar ainda é o principal espaço onde a criança negra sofre racismo e, por isso, é essencial adotar práticas antirracistas nessas instituições. Para ele, o racismo nas escolas é uma questão que deve ser abordada durante todo o ano, e não apenas no mês de novembro quando se lembra do Dia da Consciência Negra. “Racismo é o ano todo, não se morre um preto só em novembro. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. 75% das vítimas de homicídios Brasil são pessoas negras. O suicídio de jovens é 40% maior de pessoas negras. O racismo acontece todos os dias”.

Ele reforça que é fundamental educar tanto jovens negros quanto não negros para combater o racismo, que está presente mesmo em lugares onde não há pessoas negras. “O racismo é uma realidade constante que impacta a vida dos jovens negros de forma grave, com altas taxas de homicídio e suicídio. Por isso, defendo a aplicação rigorosa da lei federal 10.639, sancionada em 2003, que exige a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar”, pontua.

“Não se calem diante do racismo, não tenham medo de fazer esse enfrentamento na escola. Denuncie.” Sérgio Rosa, militante e artista

“Preciso deixar um legado, porque eu sou continuidade. E não sou o início, eu sou continuação daqueles que vieram antes de mim, e foram muitos que vieram antes de mim. Então eu escolhi a arte como instrumento de ser a continuação daqueles que já enfrentaram esse racismo durante o regime escravocrata e na pós-abolição. Então, cada um escolhe uma ferramenta. E a minha ferramenta foi a arte”.

A existência negra nas cidades de colonização germânica não é um acaso, é resistência

É uma força que se recusa a ser apagada, que insiste em se afirmar nas ruas, nos muros, nas salas de aula e nos palcos. Rodrigo, Mateus, Sara, Emerson e Sérgio não estão apenas sobrevivendo, eles estão construindo futuros, reescrevendo narrativas e abrindo espaços que historicamente lhes foram negados.

Essas cinco pessoas representam apenas uma pequena parcela, talvez nem 1%, da imensa resistência negra que existe no Rio Grande do Sul. Eles falam por muitos que ainda não conseguem ser ouvidos, denunciam o apagamento através da arte, da educação, da pesquisa, da militância e da própria presença. A população negra é muito maior, muito mais diversa e muito mais potente do que qualquer reportagem pode alcançar. Mas eles estão aqui para falar por eles e por tantos outros, e nós também estamos aqui para ouvir e amplificar.

Suas histórias mostram que ser negro nessas cidades não significa aceitar o que lhes foi imposto, ao contrário, significa resistir, ocupar, pertencer e transformar. Cada gesto, cada obra de arte, cada fala pública é um ato político que desafia o pacto silencioso da branquitude.

Para as pessoas brancas presentes nestes espaços a responsabilidade vai além de “não ser racista”. É preciso ser antirracista, isso implica em denunciar o racismo em todas as suas formas, criar espaços de escuta através de seus privilégios e garantir que vozes negras sejam ouvidas e valorizadas. É reconhecer privilégios, rever comportamentos, educar-se constantemente e, sobretudo, agir.

Às pessoas negras, fica o chamado para não se contentam com as migalhas ou com o que lhes é permitido. Reconhecer-se, estudar a própria história, entender suas raízes e se fortalecer são atos de sobrevivência e afirmação. Resistir, afinal, é também existir.

A presença negra no Sul, em Santa Cruz do Sul, em Venâncio Aires, em todas as cidades que se vendem brancas, não é apenas uma estatística, é memória viva. São vidas que exigem serem vistas, lembradas e celebradas. Porque elas estão aqui, e continuarão. Cidades que se vendem brancas não querem se ver pretas, mas elas nunca mais poderão dizer que não enxergaram: nós estamos aqui.

“Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras vão experienciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar o lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos”. Djamila Ribeiro, filósofa brasileira

Playlist

Por Júlia Brandenburg, Juliene Pereira e Letícia Rodenbusch

Estudantes de Jornalismo da Unisc