Audiodescrição:

Por Amanda Mallmann Müller e Camilly Letícia Reuter

Quatro paredes brancas, um silêncio ensurdecedor e uma espera infinita.

Uma alma despedaçada pela falta de companhia. Cadê meu marido?

Na sala, casais reunidos para celebrar o renascimento do amor.

Enquanto o meu companheiro foi obrigado a dormir no banco de uma praça, no momento em que deveria estar aqui, segurando a minha mão.

Pessoas de jaleco branco caminham para todos os lados. Nenhuma me enxerga. Será que eles acham que eu sou invisível?

Uma maca no fundo da sala, em um canto qualquer. Estou sozinha, cheia de pensamentos.

É madrugada, está muito frio e suplico por um cobertor na tentativa de aquecer o meu coração.

Sinto dor, me dizem que é normal e que sou forte.

Assino papéis, mas não consigo ler nenhuma palavra.

Injetam remédios em meu corpo, mas nenhum deles é suficiente para suprir o meu vazio.

Eu fico confusa. Não entendo o que está acontecendo ao redor.

Mesmo estando fora de mim, seguem questionando e julgando as minhas decisões.

Me apertam, me tocam e me cortam, mas não me explicam o porquê.

É sério que eles estão falando sobre um show de rock enquanto me costuram?

Eu tenho tantas perguntas e ninguém parece disposto a respondê-las.

Todos correm atrás do choro, mas o silêncio pesa mais do que qualquer som.

Minha pressão cai, levando junto a minha esperança. Não vejo uma luz no fim do túnel.

Quem me observa, pensa que está tudo bem. Mas será mesmo?

Minha sensibilidade está à flor da pele, e ainda assim sou tratada com frieza.

Não quero mais passar por isso.

Eu só preciso ser protegida e acolhida.

Eu deveria ser a protagonista desse momento.

Vinte anos se passaram. Hoje, posso afirmar com todas as palavras que, naquela noite, eu fui mais uma vítima da violência obstétrica.

Uma evolução que retrocedeu

Audiodescrição:

Ao longo das décadas, diversas mudanças ocorreram em todos os campos da sociedade, sejam elas relacionadas ao setor educacional, político ou institucional. Em relação à área da saúde, não seria diferente. A medicina passou por avanços significativos, qualificando métodos de atendimento, reinventando equipamentos e ampliando pesquisas científicas. Essas transformações podem ser evidenciadas em uma série de processos, entre eles, o parto.

Nos anos 60, algumas mulheres ainda costumavam dar à luz em ambientes domiciliares, cercadas de afeto e apoio do núcleo familiar, embora muitas vezes sem a devida assistência médica formal. Naquela época, as gestantes mais afetadas pela desigualdade social geralmente residiam em propriedades rurais e não possuíam acesso aos hospitais dos grandes centros urbanos.

Nesse cenário, os nascimentos eram assistidos por parteiras tradicionais e não havia uma segurança absoluta da saúde feminina, dada a falta de conhecimento técnico e especializado. Esse fato é evidenciado em uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) divulgada em 2005. O estudo indica que em 1960 a taxa de mortalidade infantil estava próxima de 118 óbitos a cada mil crianças, pouco abaixo da média mundial e também dos países em desenvolvimento.

Em contrapartida, em meados de 1970, os avanços tecnológicos e estruturais na área da saúde fizeram com que as parteiras fossem progressivamente substituídas por equipes médicas. A década foi marcada pela medicalização do processo de parto e por sua crescente institucionalização, que passou a ser praticamente absoluta em 1980, ano em que se deu início à padronização de condutas ao longo de todo o período gestacional.

A partir dos anos 90, os partos vaginais passaram a ser minoria e deram espaço à cesariana, que se tornou um procedimento comum no país devido a sua “comercialização”. De acordo com a enfermeira obstetra e docente dos cursos de enfermagem e medicina da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Vera da Costa Somavilla, “a cesariana é um procedimento extremamente benéfico e ela tem indicações clínicas que são super assertivas, […] o problema é que a gente formou um mercado da cesárea que tomou uma proporção enorme”.

Em consequência dessas estruturas socialmente impostas, o parto cesáreo ganhou destaque entre as gestantes. Elas o viam como uma forma mais segura e prática, além de ser a principal recomendação médica – até aquele momento. Nesse contexto, muitas mulheres foram submetidas a procedimentos que tiravam o seu protagonismo e livre-arbítrio durante o parto. Isso se deve à criação de padrões que buscavam facilitar o trabalho da equipe obstétrica, seguindo as normas da instituição de saúde. Atualmente, tais práticas são definidas como violência obstétrica.

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), essa forma de violência é caracterizada pela apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos pelos profissionais de saúde na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva, redução da autonomia da paciente e da capacidade de tomar suas próprias decisões livremente. Quem reitera essa definição é a coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, Mariluci Reis: “a violência [obstétrica] é um ato ou uma omissão praticada por profissionais de saúde. Então, é alguma coisa que acontece que cause dor, sofrimento, humilhação, desrespeito, negligência durante a gestação, o parto, pós-parto ou aborto”.

No entanto, o termo é considerado pejorativo por determinadas entidades, entre elas, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Em 2022, a instituição emitiu uma nota ao jornal Gazeta do Povo apresentando seu posicionamento perante o assunto: “trata-se de uma expressão criada com evidente conotação preconceituosa que, sob o falso manto de proteger a parturiente, criminaliza o trabalho de médicos e enfermeiros na nobre e difícil tarefa de atendimento ao parto”.

A Febrasgo ainda ressalta: “o maior erro do conceito de ‘violência obstétrica’ é tentar transformar em regra a exceção, dando a impressão de que médicos e enfermeiros habitualmente tratam parturientes de modo violento. Nada pode ser mais injusto do que isso. A imensa maioria das pessoas que cuidam e auxiliam mulheres a parir são pessoas dedicadas, corteses e comprometidas com as boas práticas”.

Contudo, para determinados profissionais da área, a exemplo da enfermeira Vera Somavilla, a discussão da nomenclatura é um contexto secundário. Para eles, a expressão não objetiva afirmar que a violência obstétrica foi cometida por equipes médicas, mas sim que tal abuso foi praticado durante o período gestacional.

Apesar das diferentes perspectivas sobre a temática, instituições já se debruçaram sobre a designação do termo, como o Ministério da Saúde. Dentre as práticas que caracterizam essa forma de violência estão: desrespeitar a gestante; usar expressões ofensivas e constrangedoras; negar acesso ao pré-natal; dificultar a realização de exames; impedir a presença de acompanhante durante o trabalho de parto; negar ou retardar atendimento; separar a mãe do bebê, especialmente logo após o nascimento, de forma desnecessária; obrigar o jejum durante o parto; e, ainda, proibir a paciente de se movimentar. De forma concisa, se refere a qualquer ação feita sem o consentimento da mulher, que desrespeite sua autonomia e cause sofrimento físico ou emocional.

Além disso, a violência obstétrica inclui a prática de procedimentos sem evidências científicas de benefícios, tais como: a prescrição indiscriminada de ocitocina para induzir o nascimento; a realização de episiotomia (corte cirúrgico no períneo), com base na crença de que facilitaria o nascimento e preservaria a integridade genital da mulher; a tricotomia, que consiste na remoção ou corte dos pelos e é realizada em casos de episiotomia ou lacerações; o uso inadequado do fórceps, um instrumento cirúrgico utilizado para retirar o bebê do canal vaginal; além da manobra de Kristeller, quando mãos, braços e cotovelos são usados para pressionar a barriga da gestante, forçando a saída do bebê – essa técnica, inclusive, já foi banida pela OMS.

“Eu falei: estou com muita dor ainda. E a enfermeira bem assim: engraçado que tu dormiu a noite inteira […] você tá mexendo no celular, que dor é essa?”. (Ana)

“Se debruçaram por cima de mim e começaram a me sacudir para ela sair, a prensar o meu estômago. Daí ele puxou o bebê com ferro da minha barriga. A pediatra saiu correndo e ninguém me falava o que tinha acontecido, mas eu não escutava o choro dela. Nada foi explicado para mim, sabe? E fiquei muitos dias dolorida por dentro. Depois disso, ela ficou meses com as costelinhas e a cabecinha machucada”. (Maria)

“E mesmo assim eles não deram bola. Me deixaram lá… em um leito sozinha, com dor… e me menosprezaram, de uma forma tipo: joga ela num canto e deixa lá, sabe?”. (Ana)

Quando a dor não cabe na lei

Audiodescrição:

As legislações que regem a sociedade visam garantir aos cidadãos o acesso pleno à justiça e à proteção do Estado. No Brasil, a criação de leis é de responsabilidade do poder legislativo, que atua em três esferas: federal, estadual e municipal. O papel desses órgãos é assegurar que todos os indivíduos, principalmente os grupos minoritários e marginalizados, possam desfrutar da sua cidadania de forma democrática.

Contudo, essas normas não englobam todos os âmbitos da estrutura coletiva e acabam deixando de lado sujeitos em situação de vulnerabilidade. Tal situação pode decorrer de fatores sociais, econômicos, geográficos, físicos ou de outros contextos que afetam a capacidade de acesso a direitos, oportunidades e proteção.

Mulheres vítimas de violência obstétrica não estão amparadas pelo Estado, pois não existe lei federal ou qualquer outro tipo de regulamentação nacional sobre o que caracteriza ou não esse abuso. Entretanto, mesmo sem uma lei específica, condutas que violem os direitos de gestantes e parturientes podem ser classificadas como crimes já previstos na legislação brasileira.

A advogada Ana Paula Jardim, que atua na ONG Me Too Brasil e ampara vítimas de violência, explica que as pessoas não entendem o termo pela falta de conhecimento sobre o que ele realmente representa. “Mas juridicamente falando, principalmente porque não existe essa tipificação penal. Então a gente acaba identificando que os poucos processos que tiveram o reconhecimento de violência obstétrica foram lançados como uma lesão corporal grave ou leve […] alguns saíram como importunação sexual”.

Somente oito estados e o Distrito Federal possuem legislações específicas sobre esse tipo de abuso, e o Rio Grande do Sul não é um deles. No entanto, diversos Projetos de Lei sobre a temática estão em tramitação no Congresso Nacional. Entre eles, o PL 190/2023, proposto pelo Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), que busca alterar o Código Penal para tornar crime a conduta do profissional de saúde que ofende a integridade física ou psicológica da mulher durante as fases da gravidez, sendo elas a gestação, o parto e o pós-parto. A pena prevista, nesse caso, é de um a cinco anos de reclusão e multa, conforme o texto em análise na Câmara dos Deputados.

Uma das principais razões que justificam a inexistência de normas próprias para esse tipo de violência é a escassez de dados, uma vez que as vítimas não denunciam pelo fato de não serem amparadas legalmente pelo Estado – um ciclo de descaso que acaba afetando diversas parturientes no Brasil. “A lei nunca vem antes do problema. Se temos uma lei, é porque alguém fez alguma coisa [errada] um dia na vida. […] A gente não pode criar leis com coisas imaginárias, a gente cria leis com fatos”, ressalta a advogada.

Apesar de não existir uma legislação específica que tipifique a violência obstétrica como crime, há outras regulamentações que visam proteger as gestantes, a exemplo da Lei Federal 11.108/2005, conhecida como Lei do Acompanhante, que assegura às mulheres o direito de serem acompanhadas por uma pessoa maior de idade em qualquer consulta, exame ou procedimento de saúde.

Ela vale tanto em casos de parto normal quanto em cesarianas, independente de onde ocorrem, se nas instalações do Sistema Único de Saúde (SUS) ou em redes de atendimento privadas/conveniadas. O acompanhante da gestante pode ser o marido, a mãe, uma amiga ou qualquer outra pessoa de sua confiança, mesmo que não haja uma relação de parentesco.

Contudo, diversas mulheres ainda ficam à mercê da violência e acabam passando pela dor da solidão:

“O pai dela ficou na frente do hospital […], ele dormiu praticamente no banco da praça esperando o hospital abrir para ter horário de visita. […] Chegou a noite e eu tava lá em observação, botando bolsa de sangue e ele não pôde ficar comigo. […] Acho que é uma das piores partes de saber que tu tá sozinha, tu tá largada. […] Eu não podia me mexer, não podia fazer nada”. (Maria)

“Quando eu fui para a sala fazer a cesárea, ele [marido] foi se vestir e eu achei que logo entraria. Mas ele não entrou, mandaram aguardar. Daí eu entrei, as médicas estavam de costas, em nenhum momento viraram. […] Elas ficaram fingindo que não tinha ninguém ali, conversando um assunto totalmente aleatório sobre outro paciente. E eu fiquei sentada sozinha, esperando o anestesista. E aí de novo entra a culpa. Como que eu não me dei conta que eu deveria ter dito: “olha, mas é obrigação meu marido estar aqui comigo”? Não sei”. (Clara)

“E daí eu pedi para chamar a minha avó. […] Eles falaram que não iam chamar […] porque eu só estava em observação. Então fiquei pensando: tá, mas isso não é desculpa, eu ainda tenho direito a um acompanhante”. (Ana)

O silêncio dos números

Audiodescrição:

As políticas públicas são fundamentais em todos os âmbitos da sociedade. Elas são promovidas pelos governos federal, estadual e municipal e buscam atender às necessidades da população, garantindo direitos e qualidade de vida. Em termos simples, as políticas públicas são implementadas para solucionar problemas pertinentes aos cidadãos. Mas como é possível resolver um problema que ainda nem foi identificado pela maioria das esferas governamentais?

A violência obstétrica segue sendo um tabu, um assunto amplamente desconhecido pelas pessoas e invisibilizado pelas instituições. A carência de dados exemplifica esse cenário – sem eles, não há como comprovar que essa violência realmente ocorre; portanto, nenhum órgão se propõe a produzir políticas públicas na área.

“Não, não temos casos, nenhuma notificação de violência obstétrica”, afirma a coordenadora da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde. A região abrange os municípios que fazem parte do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (COREDE/VRP), sendo eles: Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General Câmara, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Nossa equipe de reportagem enviou uma solicitação à Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Lei de Acesso à Informação (LAI), n° 12.527/2011. No pedido, requisitamos o número de denúncias de violência obstétrica registradas entre os anos de 2000 e 2025 nos municípios que fazem parte do COREDE/VRP, detalhando o local, ano e desfecho da ocorrência. Ainda, exigimos dados organizados por tipo de violência – física, verbal ou negligência.

Em resposta, recebemos a informação de que não foram encontrados casos que qualifiquem violência obstétrica no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), visto que na ficha de investigação do abuso não consta essa variável. Apesar da falta de levantamentos regionais e estaduais, localizamos análises antigas a respeito do assunto. Elas comprovam que a violência obstétrica realmente existe e que é fruto de uma construção social.

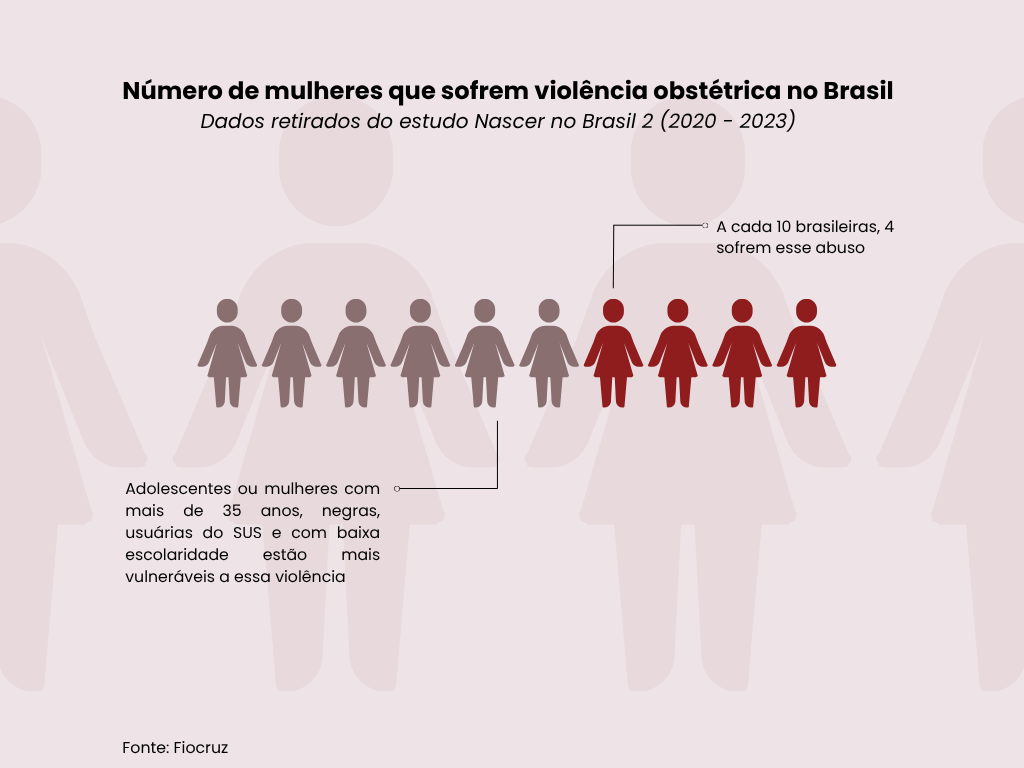

Realizado com mais de 24 mil mulheres entre 2020 a 2023, em 465 maternidades no país, o estudo Nascer no Brasil 2 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revela o perfil das brasileiras que têm mais risco de sofrer violência obstétrica: adolescentes ou mulheres com mais de 35 anos, negras, usuárias do SUS e com baixa escolaridade.

A enfermeira Vera Somavilla relembra outro resultado da pesquisa: “45% do público feminino do país sofre algum tipo de violência obstétrica. Isso é muita coisa. Então, se a gente pensar… em cada dez mulheres, quatro sofrem”. O gráfico abaixo exemplifica esse dado:

“Se ainda formos considerar violências menores, nesse sentido, eu acho que a proporção é muito maior”, reitera. No levantamento, foi analisado qualquer ato que inclui violência física, psicológica, falta de informação e de comunicação com a equipe de saúde e perda de autonomia.

Outro estudo, realizado pela Associação de Doulas do Rio de Janeiro em colaboração com a Defensoria Pública do mesmo estado, concluiu que, de janeiro de 2019 a março de 2024, ao menos 40 mulheres denunciaram terem sido vítimas de violência obstétrica no Brasil. Os dados foram coletados pelo projeto Doula a Quem Quiser, que recebe relatos de puérperas e encaminha às autoridades competentes. Somente no Rio de Janeiro, área central de atuação do grupo, foram 36 denúncias recebidas, enquanto as outras quatro foram registradas em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Bahia.

Apesar dos casos acima apresentados, grande parte das vítimas no país não realiza uma denúncia efetiva. A delegada Raquel Schneider, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) enfatiza: “elas sofrem aquilo, mas não vão atrás de fazer um registro, por reviver aquele trauma mesmo, né? Talvez elas não percebam como algo errado, como uma violência… pensam que foi um procedimento normal”.

No entanto, a minoria das gestantes que se propõe a entrar em um embate com o poder judiciário ainda precisa lidar com a subnotificação dos casos, visto que não há uma legislação específica referente a violência obstétrica. Como reitera a coordenadora Mariluci, “temos a violência contra à mulher, não especificamente a obstétrica. [..] Mas com certeza, eu te digo, ela deve estar subnotificada, […] abafada e desconhecida em uma outra linha”.

Apesar dos percalços que são enfrentados ao longo desse processo, a mulher pode e deve ir atrás de seus direitos. Para formalizar uma denúncia, é fundamental reunir documentos como o prontuário médico, o plano de parto e os registros de acompanhamento da gestação, além de fotografias e gravações – caso existam.

Em seguida, a vítima tem condições de realizar a sua queixa diretamente na ouvidoria do hospital ou serviço de saúde em que foi atendida. Secretarias de saúde, sejam elas municipais ou estaduais, também atuam como canais de escuta. Ademais, é possível obter ajuda entrando em contato com a Defensoria Pública, o Conselho Regional de Medicina (CRM) e o Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Em situações que exigem atendimento imediato, a orientação é acionar a Central de Atendimento à Mulher (180), o Disque Saúde (136) ou a Brigada Militar (190).

“Eu não gravei, eu não tirei foto, eu não tenho provas. Então, assim, eu não tenho muita coisa, só a minha palavra, a da minha avó e um bando de médicos contra mim”. (Ana)

“Não, não denunciei. Eu vim também a entender que muita coisa era diferente com o nascimento do meu segundo filho, por ter aquela parte humanizada”. (Maria)

“Eu não denunciei, mas tipo, elas [outras vítimas da violência obstétrica] podem denunciar. Às vezes incentivar as outras pessoas a fazerem isso […] é uma coisa que pode ajudar”. (Ana)

Cicatrizes além da pele

Audiodescrição:

No ciclo vital da mulher, há três períodos críticos de transição que constituem fases do desenvolvimento pessoal e que possuem vários pontos em comum: a adolescência, a gravidez e o climatério. Esses períodos são biologicamente determinados, caracterizados por mudanças metabólicas complexas e estado temporário de equilíbrio instável. Isso acontece devido às grandes perspectivas de mudanças envolvidas nos aspectos de papel social, necessidade de novas adaptações, reajustamentos interpessoais e intrapsíquicos e mudança de alguns aspectos da identidade.

O trecho apresentado acima foi retirado do livro Psicologia da gravidez: gestando pessoas para uma sociedade melhor, publicado em 2017 pela mestre em psicologia clínica Maria Tereza Maldonado. O texto ressalta que momentos de transição profunda, como a gestação e o pós-parto, podem impactar a saúde emocional de qualquer mulher, independentemente da sua idade, situação conjugal, profissão ou condição social.

A saúde mental da mãe, nesses períodos, tem influência direta não só sobre ela mesma, mas também o parceiro, a família e, sobretudo, o bebê. Isso porque o bem-estar psicológico materno é um elemento fundamental para o desenvolvimento saudável da criança.

“Nessas fases em que acontecem as transformações hormonais, mas também emocionais e subjetivas, […] a mulher está muito vulnerável e sim, ela pode adoecer, mesmo querendo muito aquele bebê, mesmo querendo muito ser mãe. Ela pode adoecer por diversos fatores e a violência obstétrica é um deles. É nesse momento que ela mais precisa de apoio”, destaca a psicóloga perinatal Cássia Reckziegel.

Os traumas causados por esse abuso podem gerar uma série de enfermidades psíquicas na saúde da vítima. Desde sentimentos de culpa e silenciamento da dor até possíveis quadros de ansiedade, depressão pós-parto e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Além disso, a autoestima da gestante pode ser comprometida, afetando até mesmo sua vida sexual, visto que muitas vezes a mulher acaba tendo a sua genitália lacerada durante o processo de parto.

A dificuldade de validar e nomear a violência sofrida, o medo de gestar novamente e reviver um parto traumático, o desafio de criar um vínculo com o bebê e se enxergar como parte desse processo que é o maternar, também são questões psicológicas que aparecem com frequência e geram impactos que não afetam somente a vida da vítima, mas da criança e de todo o núcleo familiar.

Um estudo publicado em março de 2025 pela revista científica Science Advances revela uma forma inédita de compreender os efeitos que envolvem a experiência de parir uma nova vida. A pesquisa foi realizada por cientistas de diversas universidades espanholas e de uma universidade da Califórnia. Os especialistas constataram, pela primeira vez, uma evidência neuroanatômica de que a vivência subjetiva do parto (e não apenas o evento físico) tem impacto direto no cérebro materno.

De acordo com a psicóloga Cássia, “já estão sendo comprovados danos muito profundos em algumas áreas do cérebro, dependendo da forma como essa mulher vive o parto […]. Ele não é só um ato fisiológico, também é um ato de neurociência, um evento neuro emocional que transforma [a gestante] e que vai ter marcas para sempre”.

Na região do Vale do Rio Pardo, existem diversas iniciativas, grupos de apoio e instituições voltadas à saúde mental que podem auxiliar no tratamento dessas cicatrizes psicológicas. Alguns projetos, inclusive, têm foco no bem-estar materno, a exemplo da Campanha Maio Furta-cor. A ação nacional sem fins lucrativos conta com um polo em Santa Cruz do Sul e busca acolher e fortalecer mães através de uma escuta ativa e qualificada.

Já o Parto do Princípio é uma organização dedicada à promoção da conscientização sobre a violência obstétrica e o parto humanizado, que se ampara em evidências científicas e nas recomendações da OMS. A rede de apoio entrega documentos e cartilhas informativas a órgãos públicos, como o Senado Federal e a Defensoria Pública. O serviço é oferecido de forma online e pode ser acessado presencialmente em municípios vizinhos, como Lajeado, Santa Maria e Porto Alegre.

Outros espaços que oferecem auxílio psicológico incluem o Serviço Integrado de Saúde (SIS), localizado no bloco 31 da UNISC; os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), disponíveis em todas as cidades da região; e a ouvidoria da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, situada em Santa Cruz do Sul.

Ademais, existe uma lei federal que protege a saúde mental materna, mais especificamente, a Lei nº 14.721, de 2023. Ela garante esse atendimento às gestantes, parturientes e puérperas no âmbito do SUS, além de outras proteções e direitos fundamentais.

“Não sei se eu fiquei nervosa, mas eu chorava muito depois. Eu tinha depressão […] só que eu sempre tentava evitar para não descontar nele, porque eu o amava… era meu filho. E eu não sabia ser mãe ainda. Tipo, […] tem um neném no meu colo, sabe? E daí, uma das enfermeiras me encaminhou para um projeto chamado Primeira Infância Melhor, onde eles tratavam gravidez na adolescência. Isso me ajudava um pouquinho. Eu tinha alguém para conversar”. (Ana)

“A primeira coisa que me gerou foi uma ansiedade imensa, porque eu não tinha um lugar para ficar. […] Eu já estava ansiosa e nervosa, porque era a minha primeira gestação. Eu nunca tinha feito um procedimento cirúrgico, então fiquei com medo também, né?”. (Clara)

“Eu entendi de uns anos para cá [que sofreu violência obstétrica] conversando com a minha filha […]. Porque ela viu o meu sofrimento em contar para ela. Tanto que depois que ela nasceu, eu dizia que eu não queria mais filhos. Então, o meu inconsciente já sabia que aquilo não tinha sido normal”. (Maria)

Um outro olhar

Audiodescrição:

Durante um nascimento, muitas mãos estão tocando o espaço sagrado que é o corpo de uma mulher. Diversos olhos acompanham o processo, na maioria das vezes instrumentalizado, que traz uma nova vida ao mundo. Mas em meio a quatro paredes brancas existe uma testemunha que passa despercebida e registra cenas que vão desde a felicidade até a dor.

“É muito transformador [fotografar partos], porque nesse momento eu estou a acompanhar o renascimento de uma mulher. E esse renascimento vem acompanhado de muitas alegrias, mas, sobretudo, de algum sofrimento, medo, angústia e até violência”, afirma a fotógrafa documentarista e gestora da Universidade Católica do Porto, Elysée Nyland.

A profissional gaúcha, que atualmente reside e trabalha em Portugal, relatou à nossa equipe de reportagem que já presenciou inúmeros casos de violência obstétrica, tanto em cesáreas quanto em partos normais. A falta de atenção, a pressa e as falas indelicadas vindas da equipe médica são alguns dos pontos observados pela fotógrafa.

Além das questões percebidas in loco, ela também escuta relatos das mães durante sessões de fotos newborn (recém-nascidos). E por mais que a mulher não se sinta confortável para falar sobre o ocorrido, existem feridas que são perceptíveis: “eu vejo marcas de roxo na pele, a gente observa, né? E consegue ter uma ideia de que realmente a violência se estabeleceu naquele momento. […] Ela não consegue sentar porque o períneo dela foi cortado…enfim, infelizmente isso acontece.”

Quando se fala em violência obstétrica, a fotografia desempenha um papel essencial ao servir como um instrumento de denúncia. A vítima precisa estar preparada para lutar contra o sistema judiciário, mas, quando existem provas, o processo pode ser facilitado.

No entanto, romper com esse padrão exige mais do que formalizar uma queixa e ter como comprová-la. É necessário compreender as construções históricas que moldaram a sociedade e transformá-las de acordo com os cenários contemporâneos. Apesar de ser uma tarefa extremamente complexa, o caminho está na adoção de práticas mais humanizadas, pautadas no diálogo e na informação livre de tabus – que permitam à parturiente resgatar a sua essência feminina. Afinal, quando a mulher reconhece o próprio poder, ela renasce.

*A identidade das vítimas foi preservada ao longo da reportagem, os nomes mencionados são pseudônimos.

*O poema introdutório foi construído a partir de depoimentos reais.

*Embora, nesta reportagem, tenha sido escolhido o uso do termo “mulher” para demarcar a dimensão de gênero nos atendimentos em obstetrícia, o homem trans ou pessoa não binária igualmente têm direito à atenção humanizada, segura e de qualidade, livre de violência obstétrica.

Galeria de fotos

Por Amanda Mallmann Müller e Camilly Letícia Reuter

Estudantes de Jornalismo da Unisc